こんにちは!人事広報部 カルチャーコミュニケーションチームの石井です。

前回は、リブランディングプロジェクトが始動した背景と、分析手法として「MVVB分析」を採用した経緯について説明しました。

今回は、そのMVVB分析を実践していく過程で直面した課題と、そこから得られた気づきについてご紹介します。

MVVB分析の開始と最初の課題

2023年10月、MVVB分析の実践を開始しました。

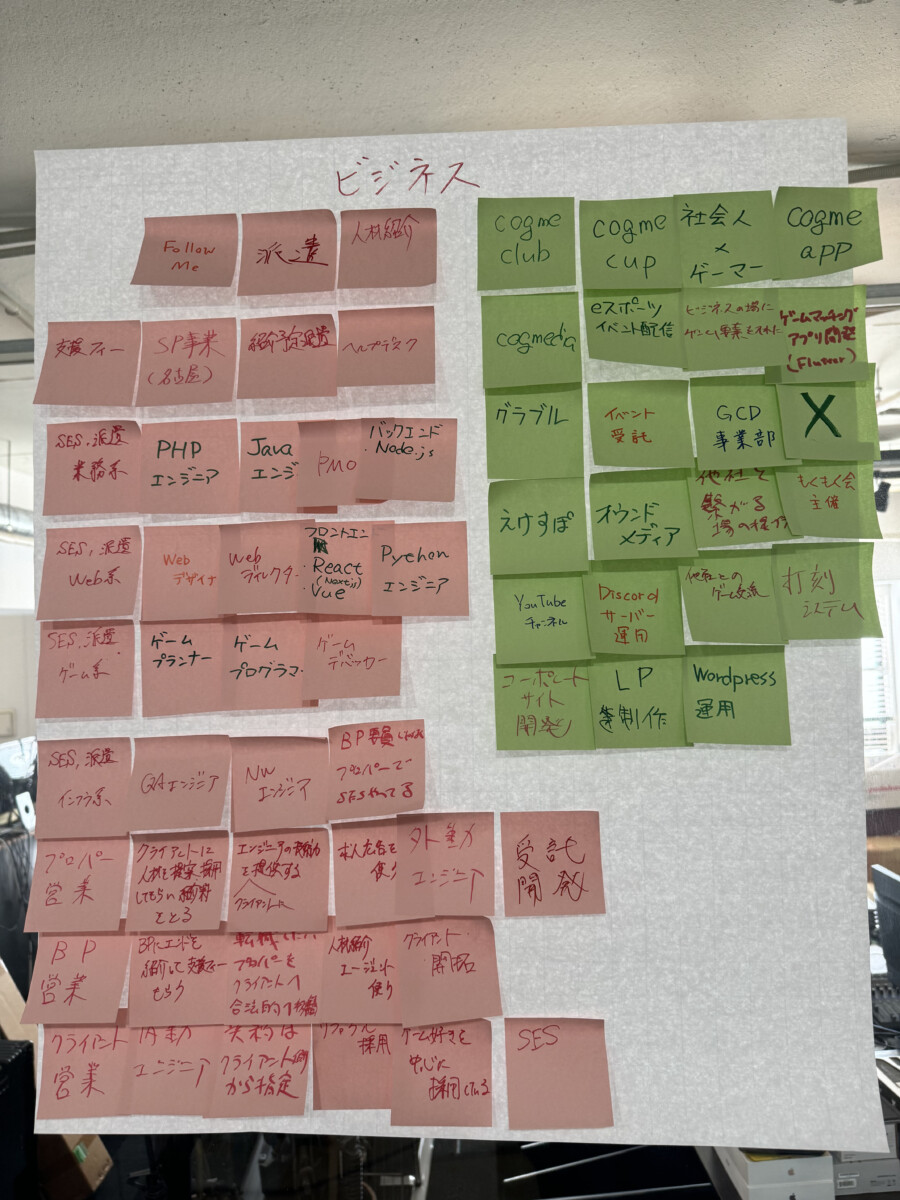

最初のステップは、4つの要素のうち「ビジネス(Business)」、つまり現在の事業内容やクライアントへの提供価値を定義することでした。

弊社はSES事業を主軸としたITソリューションの提供を行っており、主要な顧客層や技術領域など客観的な事実を整理していくこの作業は比較的スムーズに進めることができました。

しかし、次に「ミッション(Mission)」、つまり社会における企業の存在意義を検討し始めると、すぐに大きな課題に直面しました….。

それは、私たちのアイデンティティの根幹である「ゲーマー」という言葉の定義です。

「私たちが価値を提供したい“ゲーマー”とは、誰を指すのか?」

この問いに対して、メンバー間で想定する人物像が大きく異なっていることが明らかになりました。

この議論をしていく中で特に印象的だったのが、メンバー間の「ゲーマー」像のズレが浮き彫りになった以下のやり取りです。

「毎日長時間プレイし、高いスキルを追求する、いわゆる“ガチ勢”」を想定する意見もあれば、「eスポーツ選手のような競技者こそがゲーマーだ」という意見、さらには「友人との交流や物語を楽しむことを主とするライト層も含むべきだ」という意見も出るなど議論は紛糾しました。(分かりやすいように多少誇張しています)

この定義が曖昧なままですとどのような人材を採用し、どのような企業文化を築いて最終的に社会に何を約束するのか(=ミッション)を定めることができません。

そこで、「ゲーマー」をひとくくりにするのではなく、一度いくつかのタイプに分類して考えることにしました。

- ガチゲーマー:高いスキルを追求し、情報収集や練習を欠かさない層

- ライトゲーマー:友人との対戦や協力を楽しむ層

- ソロ・オフラインゲーマー:一人で物語や世界観に没頭する層

- ゲーム好き:プレイする時間はなくても実況配信を観るなど、カルチャーとしてゲームに触れている層

かつてのエイプリルナイツは「ガチゲーマー」の比率が高かったかもしれませんが、現在は多様化しており採用においても特定のタイプに限定したいわけではありません。

企業理念を定義する上で、その価値を誰に届けたいのかという認識が揃っていなければ議論を先に進めることはできないと判断し、まず「我々がターゲットにしたい”ゲーマ”の定義」を明確にすることに時間を割きました。

多様な「ゲーマー」像をどう捉えるか

会議では、様々なタイプのゲーマーをペルソナとしてホワイトボードに書き出して分類を試みるなどの多角的な議論を実施しました。

その結果、特定のプレイスタイルや熱量で線引きするのではなく、「広い意味での“ゲーム好き”を包含する言葉として“ゲーマー”を捉える」という方針で合意しました。

つまり、多様なバックグラウンドを持つ人材を受け入れつつも、「ゲームが好き」という共通の価値観を持つ組織を目指すということ。

この整理を経て、リブランディングで私たちが「ゲーマー」という言葉を使う際は、これらの分類すべてを包含し、「ゲームが好き」という共通項を持つ人々を指すという共通認識を固めることができました。

客観的な視点を取り入れるための活動

チーム内での定義づけと並行して、より客観的な視点を取り入れるために「全社の声」と「社外からの見え方」を収集する活動も進めました。

まず、2023年10月の帰社日には全社員を対象としたリブランディングワークショップを開催しました。

この日のレクリエーションは「エイプリルナイツの強み・弱み」「“エイプリルナイツらしさ”とは何か?」といったテーマでブレストする会でした。

結果として「強み」としては「技術力の高いメンバーが多い」「コミュニケーションが活発で雰囲気が良い」といった意見が挙がる一方、「弱み」に関しては「会社の強みが社外に伝わりづらい」「『ゲーマー』という言葉が専門性を覆い隠してしまっているのではないか」といった、リブランディングの核心に迫る課題も浮き彫りになりました。

次に、クライアントや元社員など社外関係者の方々にもエイプリルナイツがどう見えているのかを計測するためのアンケートを実施しました。

そこでは、「ゲーム好き」「若い」「楽しそう」といったイメージが強い一方で、「技術的に信頼できる」「真面目で誠実な対応」といった私たちのプロフェッショナルな側面を評価する声も多く寄せられました。

社内の自己認識と、社外からの客観的な評価を比較することで、私たちが主観だけでは気づけなかった会社の姿を多角的に把握し、リブランディングで何を伝え、何を強化すべきかの重要なインプットとすることができました!

理念の言語化における課題

2023年11月、「ゲーマー」の定義、ワークショップやアンケートで得た様々な情報を携え、「ミッション」を言語化する作業へと移行しました。

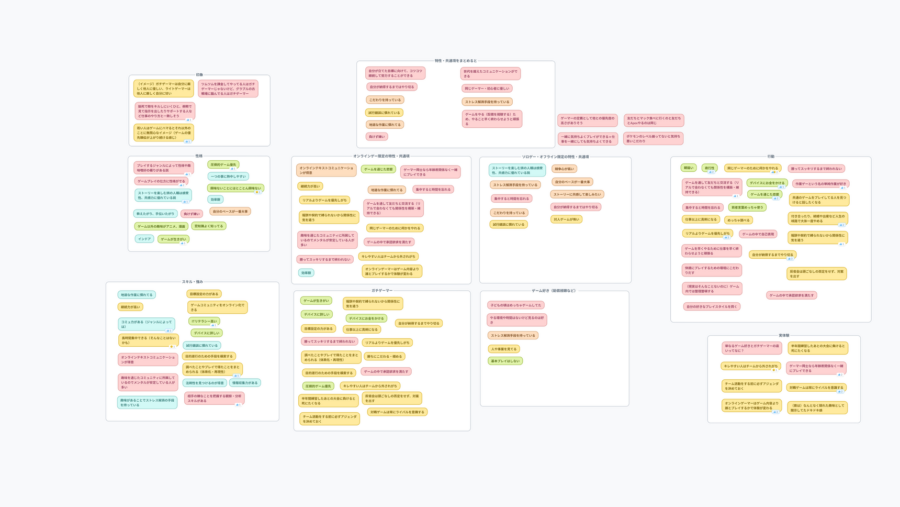

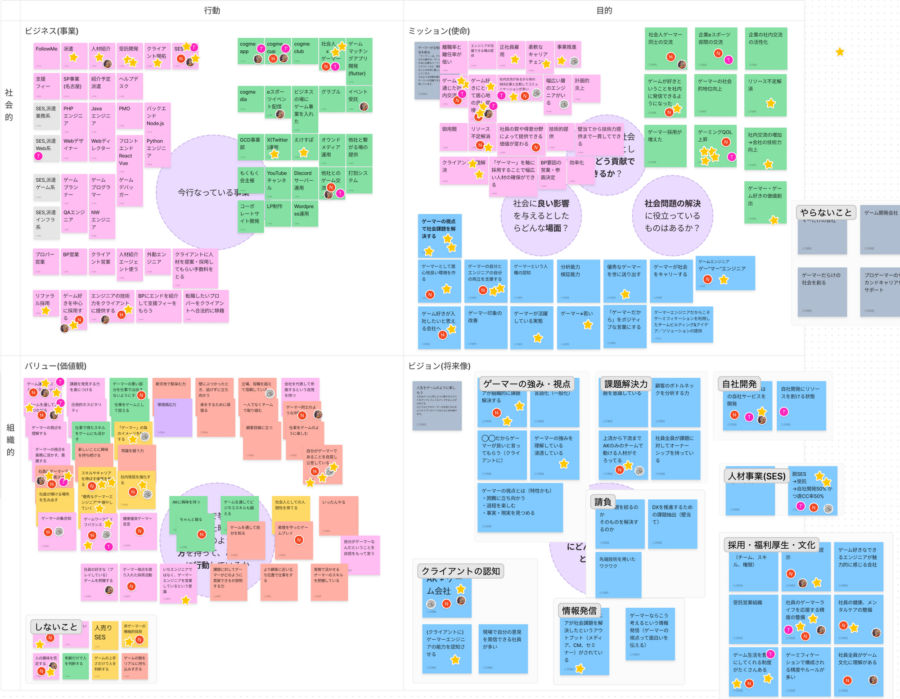

オンラインホワイトボードの「Figjam」には、抽出されたキーワード、メンバーから出たアイデアなど、数百もの付箋が付与され情報が可視化されました。

しかし、これらの要素をMVVBのフレームワークに従って整理・組み合わせ、ミッションとしての文章を作成するプロセスは思っている以上に困難を極めました….。

例えば、「挑戦」というキーワードと「楽しむ」というキーワードを組み合わせても、事業内容と結びついた時にしっくりこない。

「誠実さ」を強調すると、今度はエイプリルナイツらしい「遊び心」が薄れてしまう。

部分的には良い言葉が並んでいても、それらが一本のストーリーとして繋がらず、メンバー全員が「これこそがエイプリルナイツだ!」と心から納得できる理念が生まれませんでした。

議論は何度も振り出しに戻り、時間だけが過ぎていく状況に、チーム内には閉塞感が漂い始めていました。

アウトプットが出ないことへの焦りもあり、プロジェクトは一時的に停滞することになります。

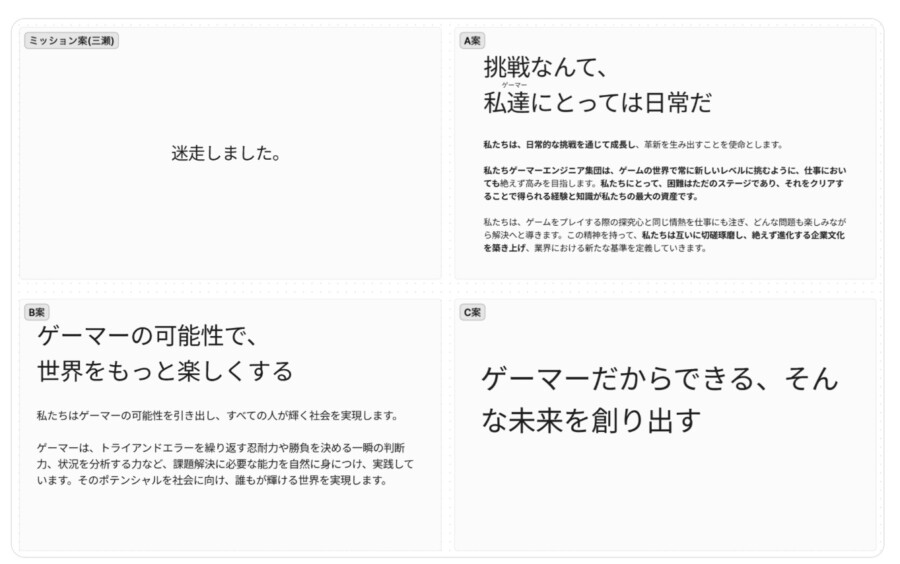

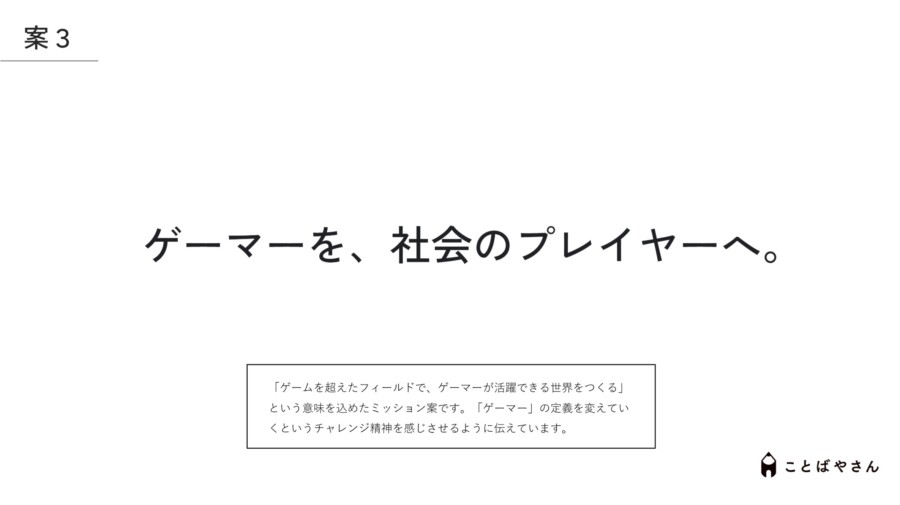

当時、本気で考えたミッション案

停滞を打破した“視点の転換”

言語化の壁に突き当たっていたチームですが、2024年4月、実際にリブランディングを行ったことがあり、ブランディング支援を行う企業へ協力を依頼しました。

ここで客観的な視点を取り入れることで、議論は新たなフェーズへと進むことができました。

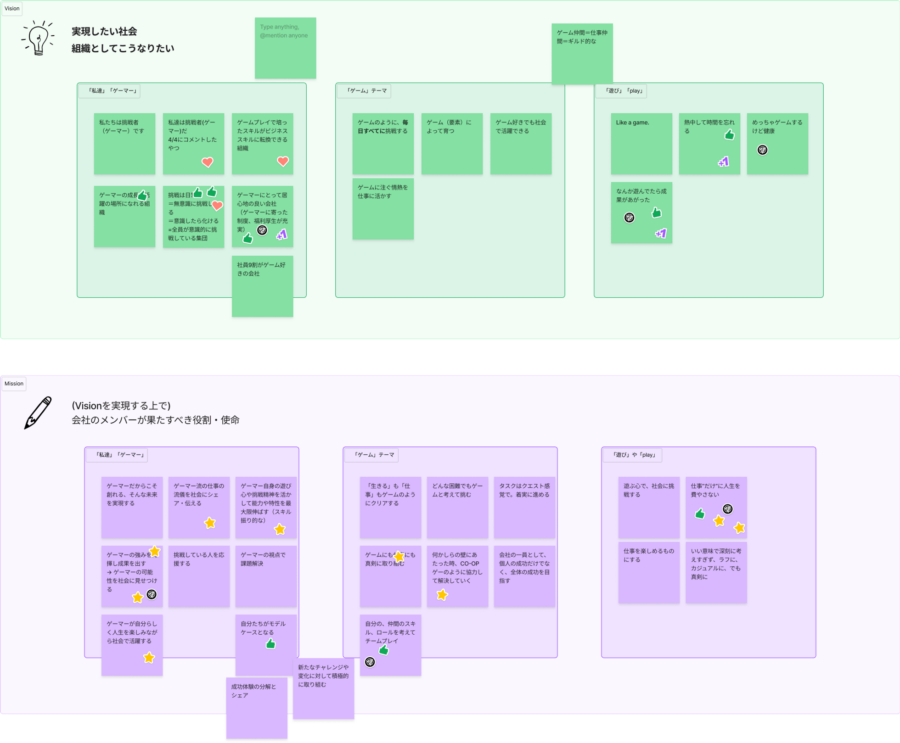

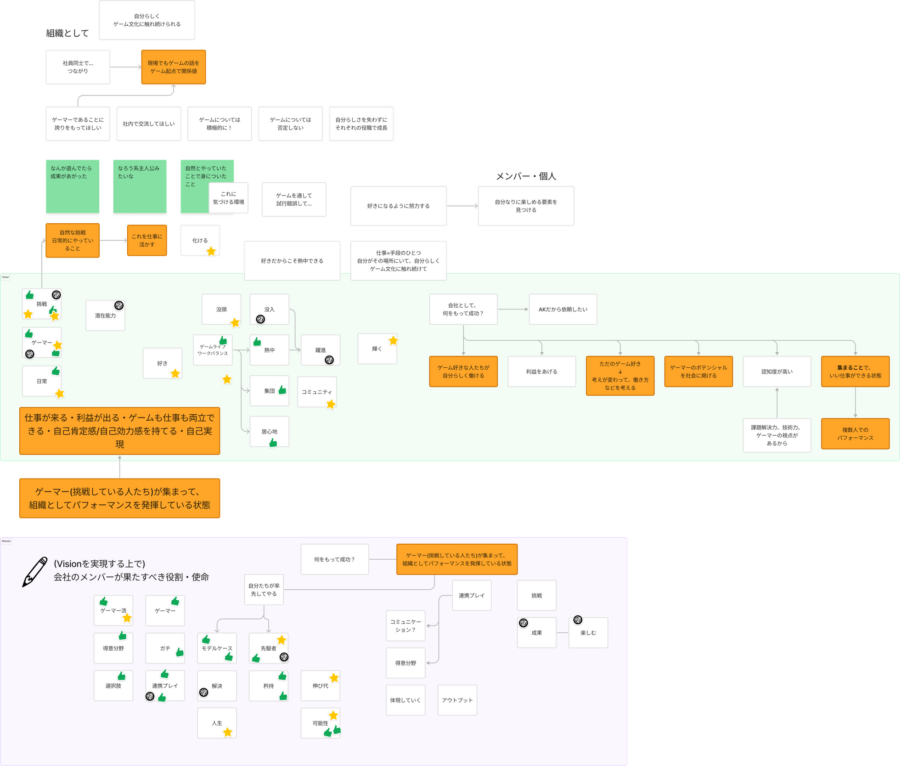

「社会における存在意義(Mission)」から考え始めたものの、「ゲーマーの定義」といった根源的な問いでつまずき、具体的な事業(Business)と理念がうまく結びつかない、という課題に直面していましたが、協力会社からのアドバイスを基点にまずはじめに「Vision(私たちが実現したい未来)」を定義し、その未来から逆算して「Mission(果たすべき使命)」と「Value(行動指針)」を定めるアプローチに考え方を変えました。

この思考に変えたことで目先の事業内容に囚われず、より長期的で大きな視点から会社の理想像を描くことができるようになりました。

VMVという新たな視点や考える順番を変更したことで、理念の言語化は大きく前進。

協力会社との議論を通じて思考は整理され、理念の核となるキーワードが次々と生まれました!

この「理念の骨組みを固める」というフェーズが完了したと判断した私たちは、次の「具体的な言葉に落とし込むフェーズ」へ進むことを決意。

この工程には、「コピーライティング」というより専門的なスキルが必要だと考えました。

そのため、理念の土台作りを支援してくれた協力会社との協業はここで一区切りとし、プロジェクトの新たなフェーズに最適なパートナーを探すことにしました。

外部パートナーとの協業と、理念の再構築

そこで思い立ったのは過去に自社開発サービス「cogme」で協業経験のある、コピーライターの「ことばやさん」。

私たちの事業やカルチャーを深く理解してくれていることばやさんとなら、この重要なフェーズを任せられると考えたのです。

ことばやさんとのキックオフミーティングでは、これまでの経緯と理念のたたき台を共有。

早速、「ゲーマーを、社会のプレイヤーへ。」「ゲーマーで、解決する。」といった、私たちの核心を突くミッション案を提案していただきました!

これらの案を元にフィードバックを重ねる中で、私たちは再び理念の言語化に向けた確かな手応えを感じ始めました。

停滞と模索の末、ようやく新たな理念ができそう。そんな気がしていました…..!

まとめ

外部パートナーとの協業を経て、ついに理念の核心に迫ったリブランディングチーム。

次回は、最終的に決定した「VMV(Vision, Mission, Value)」の全貌と、その理念を形にするためのクリエイティブ制作(ロゴ・コーポレートサイト・各種制作物)のプロセスについてお伝えします。

次でいよいよ最終回です。

お楽しみに!

株式会社エイプリルナイツは、ゲームが好きという共通の価値観をベースに、楽しく働きやすい企業を作っていこうとしています。

ゲームが好きなエンジニアはぜひ弊社にご注目ください!